- 当サイトには広告が含まれます。

もともとの由来は中国から

『おせち』を漢字で書くと『御節』という字になります。

もともとの由来は中国からで、中国の唐の時代、1年を竹の節(ふし)のように区切って普段と異なった日を設けた盆やお正月を節(せち)と呼んでいました。

日本でもこれに習って、節日の会食のことを

「節会(せちえ)」と呼び、その食べ物を「お節」と呼びました。

『おせち』とは『節供(せっく)料理』の意味で、五節供の料理の一つなのです。

五節供とは、現代で言う一月一日の『元旦』、三月三日の『ひな祭り』や五月五日の『端午の節句』、七月七日の『たなばた』9月9日の『重陽』(ちょうよう)の5つの節供(節句とも書く)をいいます。

現在では節句の一番目にあたる『元旦』の料理を表す言葉として使われています。

『おせち』を漢字で書くと『御節』という字になります。

おせち料理は、お正月に食べるお祝いの料理で、漢字では「御節料理(おせちりょうり)」と書きます。

もともとは収穫物の報告や感謝の意をこめ、その土地でとれたものをお供えしていたようですが、暮らしや食文化が豊かになるに従い山海の幸を盛り込んだご馳走となり、現在のおせちの原型ができたそうです。

家族や仲間、懐かしい笑顔が集まるお正月

それですから、正月三が日は主婦を家事から解放するという意味を含め、保存の効く食材が中心のものになったといわれています。

おせち料理のメニュー

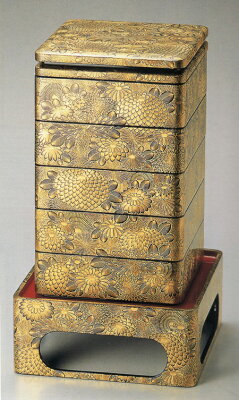

お節料理の重詰め

- 本来は五段重ねであったというが、現在は段数も詰める食品も、さまざまになっている。

- 五段重ねの場合は、五段目は何も入れず、「来年こそはこの重をいっぱいにできますように」と願う。

「鰤(ぶり)」と、お正月の和菓子「ははなびら餅」

| 鰤 | ははなびら餅 |

|---|---|

|

鰤は成長により名前が変わる出世魚。 立身出世を願って、焼き物にしたり、長野や福岡のようにお雑煮に入れる地方もある。 |

白い餅に小豆汁で染めた紅色の菱餅(びしもち)を重ね、白味噌餡と甘く煮たごぼうをはさんだ正月の和菓子。 ごぼうは鮎を見立てたもの。 餅の代わりに求肥(きゅうひ)を使うことも。 宮中の正月行事に由来する。 明治時代になって、茶の湯用のお菓子として作られるようになった。 茶道では初茶の湯を指す「初釜」で用いられるお菓子として、この「花びら餅」が代表的。 菱葩餅(ひしはなびらもち)ともいう。 |

おせち料理の食材と由来

| 海老 | れんこん | 里芋(八頭) | たたきごぼう |

|---|---|---|---|

|

海老の姿から、腰が曲がり、ヒゲが長く生えるまで長生きしますようにと祈願する縁起物。 |

穴がたくさんあいているので、将来の見通しがきくという縁起のよい食べ物。 酢れんこんや煮しめに用いられた。 |

|

|

| 数の子 | 田作り | 紅白のかまぼこ | 昆布巻き |

|---|---|---|---|

|

|

|

かまぼこの半月形が日の出を表している。 赤は魔除け、白は清浄を意味し、紅白で祝いの料理を彩る |

|

| 黒豆 | くわい | 栗金団 | 伊達巻 |

|---|---|---|---|

|

「まめ」とは、勤勉、体が丈夫なさまを意味する。 その言葉にあやかり、「まめに働けますように」「まめに暮らせますように」という願いを込める。 |

|

|

|

「祝い箸」、おせちをいただく箸

箸には、「褻(け)の箸」と、「晴れの箸」の2種類があります。

| 褻の箸 | 晴れの箸 |

|---|---|

|

|

|

ですから、お正月、三が日の間、晴れの箸でおせちを食べるのが慣わしです。

そして、晴れの箸と褻の箸の違いは形です。

褻(け)の箸は、片方だけ先が細くなっていて、晴れの箸は両端が細くなっています。

晴れの箸の片方は神様のためのものという意味で、両端が細くなっているのです。

つまり、神様といっしょに食事をするという意味合いがあるからです。

材質は祝い膳の箸には柳が用いられます。

この意味は、柳は昔から「神が宿る霊木」とされてきたからです。

一般的に好まれる晴れの箸は、箸袋に干支の絵がついたものや、金文字で「寿」と書かれたものです。

今度のお正月には、家族それぞれの名前を箸袋に書いて食卓に並べてみるのも楽しそうです♪

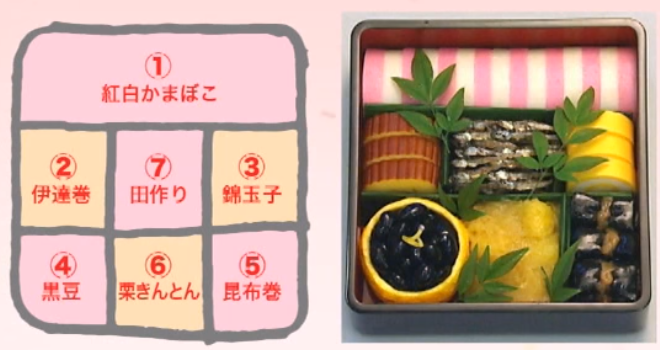

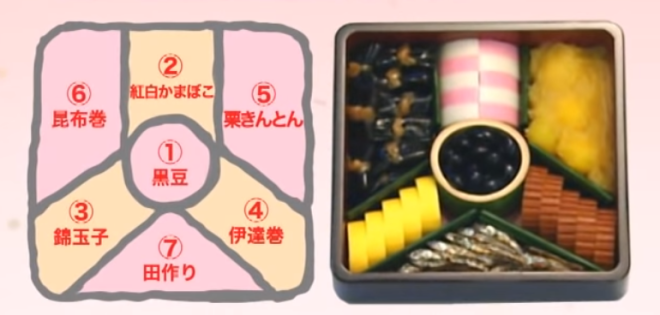

おせちのレイアウト

おせち料理の盛り付けは、大別すると

- 関東風の「重詰」(重詰めは「福を重ねる」というおめでたい意味が込められています。)

- 関西風の「重盛り」

があり、一般的には「重詰」が通例となっています。

関東風の「重詰」、基本の詰め方

| 市松詰め |

|---|

|

|

| 八方詰め |

|---|

|

|

| 桝形 |

|---|

|

重箱を祝いの席で使用する「升」、お酒を飲む「枡」に見立てたものです。 |

- 関東風の「重詰」、基本の詰め方の画像引用先:紀文オンラインショップ楽天市場店

おせち料理2026年 早割予約でお得に買えるネット通販!

JTB 2026年 新春おせちの鉄人特集

人形町今半でき立ておせち2026

顧客満足度約94%!【匠本舗】どんどん売れる<料亭おせち>

SL Creations

快適生活オンライン

板前魂

- おせち完売間近!!

- 全国販売トップクラスのおせち料理専門店 板前魂

Oisix(オイシックス)

- 全額返金保証あり!

累計350万セット販売!毎年完売グルメ杵屋のおせち料理【ときめく!お取り寄せ】

- 超早割 ご予約受付中

華やかな新春を、味わい深く彩る【グルメ杵屋のこだわりおせち】![]()

割烹料亭千賀監修【おせちの千賀屋】おもてなし参道本店

ちこり村「田舎の手づくりおせち」

2026イオンのおせち

大地を守る会のおせち

- 早期割引実施中!

ベルーナグルメ2026年おせち

- 12/1(月)まで早期!最大16,000円引き!

東京正直屋

ショップチャンネル

トーカ堂テレビショッピング

餞心亭おゝ乃(せんしんていおおの)

ディノスオンラインショップおせち 料理2026

つるとんたん おせち料理

ゐざさ

中国料理東天紅オンラインショップ

赤坂あじさい監修おせち

博多久松

- 博多久松は、早割り特典がありません。

リンベル

- リンベルは、早割り特典がありません。

シャディギフトモール

京料理 矢尾卯

1人前個食おせち「銘々重」元日お届け限定 by 京料理 矢尾卯![]()

とんでん おもてなし食堂

- とんでん おもてなし食堂は、早割り特典がありません。

紀文オンラインショップ楽天市場店

イオン九州オンライン

- おせち限定クーポン最大1,500円OFF

ふらんす屋 洋風オードブルおせち

- ネット通販でのおせち販売歴20年以上、「ふらんす屋」のフレンチ風洋風オードブルのおせちです。

- 一人用から6~7人用までいろいろなおせちが揃っています。

- 1品ずつ個包装されたお料理は重箱に入っていないため、自分で好きなように盛り付けることが可能です。

- 重箱がない方や盛り付けが面倒な方には重箱容器付きのセットや盛り付け容器付きのセットもあります。

ギフトパーク 2026年 お節料理特集

- ギフトパークは、早割り特典がありません。

2026年濱登久おせち特集

俺のおせち 2026

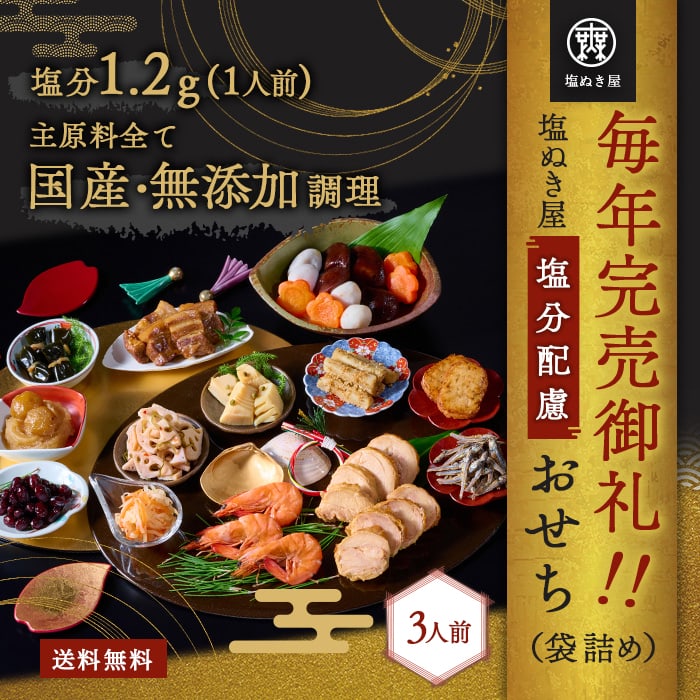

健康に配慮した、身体に優しいおせち

無塩ドットコム

無塩ドットコム、オリジナル【 塩ぬき屋 減塩(塩分配慮) おせち】

塩ぬき屋 塩分配慮 減塩 おせち【化学調味料・保存料 一切無添加】

【2026年減塩おせちは9月初旬発売開始】

- 1品ごとに袋やトレーに詰められていますので、ご家庭で自由に盛りつけて、お召し上がり下さい。減塩をされている方や離れて暮らすご家族への贈り物としてもどうぞ。

食塩不使用 和風 おせち 千鶴

【2026年減塩おせちは9月初旬発売開始】

塩ぬき屋 塩分配慮 減塩 重詰め おせち(3人前)

【2026年減塩おせちは9月初旬発売開始】

- 無塩ドットコムから「塩ぬき屋 塩分配慮 重詰めおせち 」発売!

- 1人前の塩分量が約1.6g (おせち全部で4.9g)の減塩おせちです。

- 原材料は全て国産にこだわり、製造過程において化学調味料・保存料・着色料など一切不使用です。

- また、本品は、既にお重に入った状態で冷凍配送しますので、お皿などへの盛り付けは不要です!

- お正月に体に優しい減塩おせちをぜひお楽しみください。

キャラクターお節

紀文オンラインショップ楽天市場店

おせち詰合せ ディズニー9,800円(税込)送料無料

お節詰合せ サンリオキャラクターズ

9,800円(税込)送料無料